Il aura fallu attendre l’année 1998 pour que le médicament générique débarque dans les pharmacies françaises. Sa définition ? Une copie du médicament d’origine grâce à une composition qualitative et quantitative identique en principes actifs ainsi qu’une même forme pharmaceutique, sans oublier une efficacité thérapeutique équivalente prouvée par des tests de bioéquivalence.

Pourtant, il ne suffit pas de nommer les choses pour qu’elles fonctionnent. En effet, avant 1998, le prix des médicaments remboursables n’étant pas élevé, le développement de copies de médicaments moins chers ne pouvait se faire de façon conséquente. Quelques coups de pouce ont ainsi permis d’augmenter la consommation des médicaments génériques, devenue une priorité pour l’État.

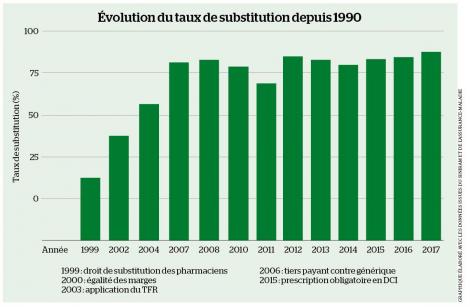

En premier lieu, l’autorisation accordée aux pharmaciens de remplacer les médicaments prescrits sur ordonnance par leur équivalent générique. Il s’agit du droit de substitution, effectif dans l'Hexagone en 1999, permettant de mettre en avant les connaissances pharmacologiques du pharmacien. Cependant, cette mesure a été vue d’un mauvais œil par certains médecins qui estimaient que leur liberté de prescription se trouvait ainsi mise à mal.

Autre mesure aidant les pharmaciens dans la substitution : l’élévation de la marge officinale sur la vente des médicaments génériques. Dans les années quatre-vingt-dix, la marge perçue par les pharmaciens était proportionnelle au prix des médicaments, ce qui n’encourageait pas à penser aux médicaments les moins chers… En 2000, le principe « marge générique = marge princeps » est instauré.

Ainsi, de 1999 à 2002, la part des médicaments génériques dans la vente de médicaments remboursables a progressé de 2 à 6,7 %.

Le développement incitatif des médicaments génériques

À partir de 2002, l’État, soucieux d’améliorer la politique du médicament générique, met en place des mesures incitatives comme des primes individuelles aux médecins afin qu’ils prescrivent en DCI (Dénomination commune internationale). En 2003, c’est le TFR ou Tarif de Responsabilité Civile, qui apparaît. Il définit l’écart de prix entre le princeps et le générique que le patient doit régler s’il refuse la substitution.

En 2006, pour sensibiliser encore plus les récalcitrants, le principe « tiers payant contre générique » fait son entrée.

Une dizaine d’années plus tard, les génériques représentent près de 36 % des médicaments remboursables. Une belle évolution mais un taux restant faible comparé à d’autres pays européens où la part des médicaments génériques atteint 80 % en Allemagne et 83 % au Royaume-Uni.

Le rôle du pharmacien dans la substitution

Si les génériques ont réussi à se développer en France, c’est grâce au droit de substitution des pharmaciens. En 2004, le taux de substitution était de 58 % avec un objectif fixé par l’assurance-maladie de 80 %. En 2018, le taux frôle l’objectif revu à la hausse à 90 %.

Les pharmaciens d’officine se sont vus « récompensés » pour leur travail de substitution par une rémunération, appelée ROSP (Rémunération sur objectifs de santé publique) prévue par la convention pharmaceutique. Pour l’année 2017, versée entre fin février et mi-mai 2018, la ROSP représente un montant moyen de 7 044 euros, en hausse de 22 % par rapport à 2016. Ces bons résultats ont été obtenus grâce à l’arrivée de nouvelles molécules comme les hypolipémiants : la rosuvastatine, l’association ézétimibe/simvastatine et l’ézétimibe seul. Malheureusement, la ROSP de 2019 devrait être diminuée, passant de 165 millions d’euros à 75 millions d’euros, en raison de l’excédent obtenu en 2017.

Les limites

Grâce au coût réduit des médicaments génériques, l’assurance-maladie n’a de cesse de faire des économies, passant de 80 millions d’euros en 2000 à 2,5 milliards d’euros en 2017.

Cependant et malgré un taux de substitution élevé, le marché a tendance à stagner depuis quelques années avec une évolution du chiffre d’affaires industriel et des niveaux de croissance à la limite du néant. La principale raison ? Le climat de méfiance autour du médicament générique.

Pour tirer leur épingle du jeu, les laboratoires pharmaceutiques protègent davantage leurs princeps par de multiples brevets et jouent sur des innovations dans la formule et la galénique. En ressort une communication avantageuse des médicaments originaux supposés plus performants que les médicaments génériques. Or par définition, un médicament générique ne pouvant être commercialisé que s’il a répondu aux exigences de bioéquivalence, ces suppositions sont à réfuter, notamment au comptoir et face aux prescripteurs.

Certains médecins et patients n'ont toujours pas confiance dans l’utilisation des médicaments génériques. 25 % des Français pensent encore que les génériques ne sont pas aussi sûrs et efficaces que les médicaments originaux. En cause, le prix moins élevé laissant prétendre une moindre efficacité, ou la présence d’excipients à effets notoires. Autant d'arguments plus ou moins faciles à réfuter au comptoir. Les efforts des pharmaciens pour l'acceptation des génériques ne sont pas encore à remiser aux oubliettes de l'histoire de la pharmacie.

Article précédent

Le formidable enjeu des biosimilaires

Article suivant

La mention « NS » fait de la résistance

Une affaire de définition

Le formidable enjeu des biosimilaires

Vingt ans de substitution générique

La mention « NS » fait de la résistance

La récession va-t-elle durer ?

Le générique vise le zéro défaut

Communiquer, au-delà du médicament

Stéphane Joly : « D’autres leviers doivent désormais être actionnés »

Des médicaments conditionnés pour une meilleure observance

Prévention des infections à pneumocoque

Les pharmaciens peuvent prescrire et administrer Capvaxive

Vaccin contre le papillomavirus

Les pharmaciens peuvent prescrire et administrer Gardasil 9 chez tous les jeunes jusqu’à 26 ans

Communication

Violences faites aux femmes : parler du consentement à l’officine

Tensions d’approvisionnement

Venlafaxine LP 75 mg : de nouvelles unités suédoises sur le marché