Risque de troubles neurodéveloppementaux chez les enfants dont le père a été exposé au valproate, effets indésirables graves liés à l'usage des quinolones, surrisque de troubles dépressifs avec les dispositifs intra-utérins les plus dosés en lévonorgestrel, etc. Ces derniers mois ont été rythmés par de multiples communications institutionnelles sur les risques iatrogènes. Rien de tout à fait nouveau. Car comme l’avance Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), l’instance se veut de longue date transparente sur le sujet.

Cependant, certaines alertes semblent diffusées avec une précocité toute singulière, parfois sur la foi de seules données préliminaires. « Nous étions déjà, avant la crise du Covid-19, dans une dynamique de communication, de transparence, mais je dirais que le pas de temps était différent : avec la pandémie, le besoin d’accéder à des données de transparence s’est acutisé (…), avec une (exigence) d’immédiateté », observe Christelle Ratignier-Carbonneil.

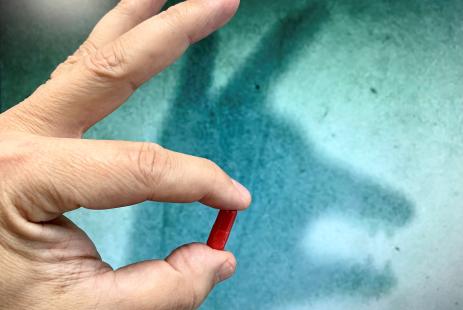

En outre, alors que depuis les années 2000 et le slogan « les antibiotiques, c’est pas automatique » de l’assurance-maladie, peu de communications d’envergure sur les médicaments et leurs risques ont été menées, l’ANSM a lancé, en deux ans, deux campagnes – l’une adressée aux femmes enceintes (« enceinte, les médicaments, c’est pas n’importe comment »), l’autre au grand public (« les médicaments ne sont pas des produits ordinaires, ne les utilisons pas à la légère »).

Le spectre du renoncement aux médicaments

Mais la question de l’accueil réservé par les patients à ces messages se pose. Notamment à cause du climat de méfiance à l’égard des médicaments, largement amplifié par les réseaux sociaux. Gilles Bouvenot, professeur émérite de thérapeutique à l’université d’Aix Marseille et président de la commission produits de santé de l’Académie nationale de médecine, estime ainsi que la « perception du risque dans le domaine du médicament s’est accrue » et évoque une « défiance » de certains usagers. Des phénomènes potentiellement nourris par une « tendance forte de notre société (…) d’accorder la primauté au risque », et des « croyances dans les vertus d’un néo-hygiénisme et les bienfaits du respect de la nature (…) (conduisant à percevoir) le médicament comme un objet impur et factice », analysait en 2022 un rapport de l’Académie de médecine cosigné par le Pr Bouvenot.

Le risque est de voir des patients se détourner des médicaments, à la façon du mouvement antivax qui « a pu engendrer une sous-vaccination de la population », relève Éric Baseilhac, président de l’Association pour le bon usage des médicaments (Abum) et directeur des affaires économiques et internationales du Leem (Fédération des entreprises du médicament).

Aussi, en mars dernier, des gynécologues ont-ils critiqué la décision de l’ANSM de laisser entendre, avant confirmation par une étude scientifique, que le risque de méningiome identifié avec l’acétate de nomégestrol, l’acétate de chlormadinone et l’acétate de cyprotérone pourrait relever d’un effet de classe des progestatifs (risque depuis confirmé par un travail d’Epiphare pour la promégestone, le médrogestone et l’acétate de médroxyprogestérone, en utilisation prolongée). Une réprobation liée, entre autres, à la crainte d’alimenter un hormonobashing et un renoncement aux progestatifs… et qui suggère qu’en 2023, l’information sur les risques des médicaments ne semble toujours pas consensuelle. Équation à résoudre ? Informer les patients des risques de ces produits sans trop inquiéter ni rassurer à outrance, à l'échelle populationnelle comme à celle du comptoir.

Entre défiance et confiance aveugle

L’exercice peut se faire, dans la plupart des cas, en terrain pas si hostile. Ainsi, relativise le Pr Bouvenot, la défiance à l’égard des médicaments n'est le fait que « d’une minorité de personnes extrêmement actives sur les réseaux sociaux, (…) surévaluée par la presse et les pouvoirs publics ». Une minorité d’autant plus visible que, comme le souligne le rapport académique, « le Covid-19 a accentué ce grand virage numérique de la société ». Seuls les laboratoires pâtiraient réellement d’une mauvaise image, indique Éric Baseilhac sur la base d’enquêtes du Leem. Au contraire, rassure François Montastruc, médecin pharmacologue au CHU de Toulouse et membre de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique (SFPT), « la grande majorité des patients a confiance dans les médicaments ».

Une confiance parfois aveugle. D’ailleurs, note Éric Baseilhac, pendant la pandémie, « l’attente d’un vaccin ou d’un traitement a montré à quel point le médicament apparaissait comme un sauveur potentiel ». Car face aux patients, certains professionnels de santé, par manque de temps ou de connaissances, ou par facilité, tendent « à surestimer l’efficacité des médicaments et à sous-estimer leurs risques », admet le Dr Montastruc.

Pour lutter contre toute distorsion de la perception des risques médicamenteux, une qualité est requise : la précision. « Il faut faire appel à des chiffres et des concepts mathématiques, et oublier les notions floues de risque " faible " ou " élevé " », préconise le pharmacologue. Parce qu’exactitude ne rime pas forcément avec difficultés de compréhension, le Dr Montastruc incite à s’exprimer en valeurs de risque absolu, et sans pourcentages, difficiles à se représenter. « Par exemple, nous pouvons proposer, pour évoquer les effets indésirables sexuels des antidépresseurs, de dire que " sur 100 personnes qui prennent le médicament, 80 souffrent de troubles sexuels ". » Des supports visuels peuvent être utilisés, de même que certains indicateurs parlants, comme le nombre de patients à traiter pour observer un effet indésirable (number needed to harm).

Le tout, avec une exhaustivité appropriée. Aux yeux du Dr Montastruc, « pas besoin de noyer les patients sous des chiffres relatifs à des risques rarissimes et peu graves ». « Personnellement, j’essaie de partir des croyances qu’a déjà le patient », témoigne Félicia Ferrera-Bibas, pharmacienne vice-présidente officine de la Société française de pharmacie clinique.

Parler de bénéfices/risques

Quand il s'agit d'évaluer le risque, la nuance s'impose. Face à des données préliminaires, l’enjeu est de souligner l’évolutivité des données. Et surtout, de bien mettre en balance risque médicamenteux et bénéfices thérapeutiques. L'objectif étant de ne pas susciter, de façon injustifiée, une inquiétude aux effets délétères sur la perception du risque iatrogène, suggère Éric Baseilhac. « Cette notion de rapport bénéfices/risques des médicaments n’est pas suffisamment intégrée par nos concitoyens », regrette le Pr Mathieu Molimard, chef du service de pharmacologie médicale du CHU de Bordeaux et président du groupe de communication de la SFPT. À noter que la communication institutionnelle ne veut justement plus séparer effets indésirables et recherchés. « Dans notre communication actuelle, nous insistons beaucoup sur cette notion de bénéfice/risque, afin de repositionner le médicament dans son entièreté », affirme la directrice générale de l’ANSM.

Pour rendre ces bénéfices intelligibles, là encore, les valeurs de risque absolu sont les bienvenues. « Ainsi par exemple, si parmi 100 personnes à avoir pris un médicament, 5 ont eu un événement cardiaque, et sur 100 personnes à avoir reçu un placebo, 7 ont eu un événement cardiaque, il est plus simple d’expliquer que le médicament a permis à deux patients d’éviter un effet cardiaque, que d’indiquer de but en blanc que le médicament est associé à une diminution de 29 % du risque cardiologique », illustre le Dr Montastruc, qui conseille également de recourir au number needed to treat.

Attirer l’attention sur le bon usage

Deuxième stratégie : associer des conseils de bon usage. « Alors que nos premières campagnes, à l’Abum, étaient plutôt centrées sur l’iatrogénie, nous avons vite renversé notre axe de communication vers le bon usage », raconte Éric Baseilhac. Un choix aussi réalisé par l’ANSM dans ses deux récentes campagnes. « Au comptoir, on peut faire passer le message qu'il est possible de contrôler les risques des médicaments », encourage Félicia Ferrera Bibas pour qui ses confrères ne doivent surtout pas éviter le sujet, au risque de pousser les patients à chercher eux-mêmes des alternatives plus ou moins validées.

Au total, les professionnels de santé, et singulièrement les pharmaciens, ne doivent pas se laisser impressionner par la méfiance du public à l'égard du risque médicamenteux. Ces comportements sont parfaitement maîtrisables, pour peu que les officinaux apportent à leurs clients une information précise sur les risques, mettent en perspective les bénéfices et dispensent régulièrement les préconisations de bon usage du médicament.