Collodion : nitrate de cellulose dissout dans de l’éther et de l’alcool, conservé sous forme liquide ou sous la forme d’un film dur, transparent et brillant. Substance découverte en 1846 par le chimiste Louis Ménard, proche ami de Baudelaire avec lequel il partageait les fumeuses séances du « Club des Haschischins ». Autant dire que notre homme s’y connaissait en substances extraordinaires. Le collodion entre donc sur le marché et sert d’abord à des fins militaires explosives mais aussi comme « collodion médicinal » sous la forme de bandelettes adhésives utilisées pour panser les plaies et les brûlures. Ce nouveau pansement entre du même coup dans la pharmacopée puis, logiquement, dans l’armoire à pharmacie domestique des particuliers. Puis, d’un simple ruban adhésif médical il deviendra bientôt la base d’une grande déclinaison de produits, des textiles artificiels aux pellicules photographiques.

C’est ainsi que le célèbre photographe Gustave Le Gray (qui fut le photographe officiel de Napoléon III) eut le premier l’idée d’utiliser le collodion humide sur plaque de verre, comme il l’explique : « Le collodion est une substance employée depuis plusieurs années pour fermer les plaies. C’est une dissolution de coton-poudre dans l’éther sulfurique additionné d’alcool qui présente un aspect mucilagineux comme une solution de gomme arabique. Elle laisse après évaporation de la solution alcoolisée une pellicule très transparente et assez tenace qui ressemble à une feuille de papier glacé. Je fus le premier à appliquer le collodion à la photographie. Mes premières expériences datent de 1849. Je me servais alors de cette substance pour donner au papier plus de finesse et d’égalité. » On imagine alors très bien Gustave Le Gray se procurer cette substance propice à l’adhésion des réactifs photochimiques innovants sur les rayonnages d’une pharmacie en même temps qu’il fréquentait les nouvelles « officines photographiques » qui se développaient alors.

Révélateur

Plus de 600 négatifs sur plaque de verre au collodion sec sont ainsi conservés à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris

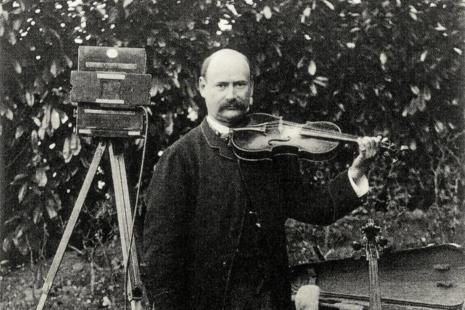

À cette époque justement, naît Hippolyte Blancard, fils d’un pharmacien qui a sa vitrine au 40 rue Bonaparte à Paris et qui a déjà une jolie renommée grâce à la commercialisation de ses « Pilules Blancard » à base d’iodure de fer, pour lutter contre l’anémie. Après avoir fait ses classes à l’École de Pharmacie de Paris et à l’internat des hôpitaux de Paris, Hippolyte prend la suite de son père en 1879 en même temps que sa passion pour la photographie ne cesse de se développer. Il faut dire que tout le matériel est à portée de main dans son officine. Sur son temps libre, le pharmacien se met à sillonner les environs de Paris et, à la manière d’un reporter de presse, il photographie les débuts de l’industrialisation. Ainsi, dans son objectif, il capte les architectures en construction, comme l’ancienne Halle aux Blés qui se transforme en Bourse du Commerce ou la tour Eiffel qui finit de s’ériger. Souvent, il n’oublie pas non plus les habitants des villes périphériques, en particulier Meudon où il réside et Boulogne-Billancourt, alors villages encore en pleine campagne. Afin d’être plus souple dans ses prises de vues, il perfectionne l’utilisation du collodion sec sur plaque de verre. À regarder l’ensemble de ces prises de vues, on se rend compte qu’Hippolyte Blancard se déplace partout en Île-de-France, de Saint-Cloud à Châtillon, du Fort d’Issy au Fort de Rosny, des rives de Joinville-le-Pont à celles de Champigny-sur-Marne, jusqu’au Raincy et à Bondy. Nos banlieues, qui n’étaient pas encore nommées comme telles, deviennent son sujet de prédilection. Il observe leur transformation rapide et progressive.

Reporter de guerre

Mais là où il reste un témoin précieux de son époque c’est lorsqu’il se rend dans les décombres de la guerre de 1870 et de la Commune de Paris. Il fige les bâtiments en ruine de l’avenue de la Grande Armée ou la Cité ouvrière et la Cartoucherie Rapp, près de l’Ecole militaire, complètement soufflées. En mai et en juin 1871, le voici, après la fin des combats, devant les barricades de la rue de la Paix, au milieu du Palais des Tuileries incendié. Ses clichés ont immortalisé une période cruciale de l’histoire de France et constituent toujours aujourd’hui une documentation majeure sur ces événements. Plus de 600 négatifs sur plaque de verre au collodion sec sont ainsi conservés à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Ses photographies de Paris en construction ou bombardé sont si précises et précieuses qu’elles sont aussi conservées au musée Carnavalet. Quelques années plus tard, plusieurs clichés, réalisés avec la technique de la platinotypie, alors à la mode, nous font également revivre l’Exposition Internationale de 1889, son Palais des machines ou son Palais des colonies. Il semble que son talent ne passe pas inaperçu auprès de ses pairs puisqu’en 1900, Paul Dorveaux, le bibliothécaire de l’École de Pharmacie de Paris, lui demande de photographier les portraits des maîtres et gardes apothicaires du Collège de pharmacie de Paris qui garnissent les murs de la Salle des actes ainsi que la collection de faïences de la Pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris et du Musée Fialon à l’École de Pharmacie.

Deux passions en fusion

Le bibliothécaire de l’Ecole de Pharmacie de Paris, lui demande de photographier les portraits des maîtres et gardes apothicaires du Collège de pharmacie de Paris

Attentif aux nouvelles technologies de son époque, le pharmacien Hippolyte Blancard a su fusionner ses deux passions qui se retrouvaient au sein de son officine. Ironie de l’histoire, alors que les produits pour la photographie avaient depuis longtemps disparu des étagères des officines, en 2020, tandis que le COVID-19 frappait le monde entier, Kodak, le géant de la photographie se mua en géant de l’industrie chimique et pharmaceutique. En effet, n’ayant pas su prendre à temps le tournant de la photographie numérique, le célèbre vendeur de pellicules et d’appareils photo fit faillite en 2012 et il faudra attendre 2020 pour que l’administration Trump, grâce à un prêt de 765 millions de dollars, relance la marque afin d’en faire une entreprise de production de principes actifs, pour mettre au point des… médicaments ! Ainsi est née Kodak Pharmaceuticals, rappelant l’ancienne filiale de spécialités chimiques de la marque, Eastman Chemical, créée en 1920 qui fournissait alors les matières premières nécessaires au fabricant de pellicules et d'appareils photos. Établie au Tennessee, celle-ci produit toujours du matériel médical ou d'ophtalmologie mais a quitté le groupe en 1993. Kodak Pharmaceuticals, elle, a annoncé la création d’un laboratoire et d’infrastructures de production pour cette année. Comme quoi, la pharmacie et la photographie sont toujours aussi liées.

CAVP

Retraite des pharmaciens : les pensions augmentent, les cotisations aussi

Limites entre publicité et information

Quand une influenceuse passe derrière le comptoir

Statistiques GERS Data

Vaccination grippe : en route pour le record

Vaccination

Gardasil 9 : remboursé pour tous jusqu’à 26 ans